KOLOM | Bahasa Indonesia Terjebak pada Problem Etik dan Fakta Linguistik Bahasa Melayu

Ilustrasi: created by AI Gemini

Oleh Muhammad Natsir Tahar

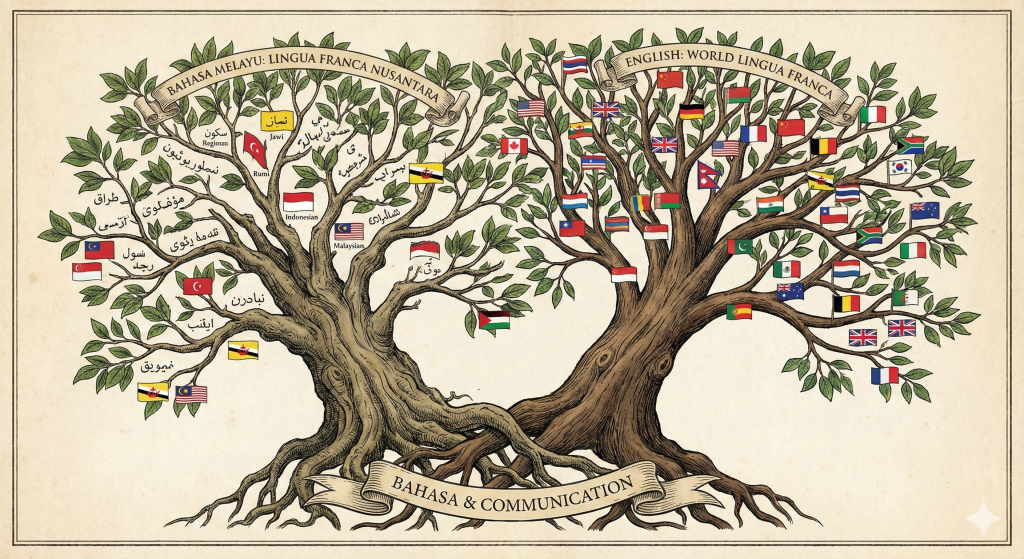

Peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah krusial dalam pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Salah satu ikrar yang paling mendasar adalah pengakuan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Penggantian nomenklatur dari Bahasa Melayu yang telah berabad-abad menjadi lingua franca di Nusantara, menjadi Bahasa Indonesia adalah tindakan yang, jika ditinjau dari perspektif keilmuan dan etika historis, patut dikaji ulang validitasnya. Argumen ini tidak bertujuan mereduksi signifikansi historis Sumpah Pemuda, tetapi untuk mempertanyakan dasar filosofis, historis, dan linguistik di balik keputusan penggantian nama bahasa tersebut.

Bahasa Melayu telah mengakar kuat sebagai bahasa perdagangan, diplomasi, dan agama melintasi kepulauan Nusantara jauh sebelum era kolonial, menjadikannya sebuah entitas linguistik yang memiliki kedalaman historis dan kesakralan nama.

Nama “Melayu” melekat pada sejarah peradaban kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Malaka, Johor Riau Lingga, Siak Sri Inderapura, Langkat, Deli, Serdang dst.) serta telah menjadi agen utama penyebaran agama dan ilmu di wilayah ini. Mengganti nama ini sama saja dengan memutus mata rantai pengakuan terhadap akar sejarah penyebutan bahasa tersebut.

Dalam catatannya, I-Tsing (abad ke-7) secara eksplisit menyebutkan penggunaan bentuk awal Bahasa Melayu sebagai bahasa administratif dan keagamaan. Arsip Portugis dan Belanda juga mendokumentasikan Melayu sebagai “lingua franca of the East Indies”, menunjukkan kontinuitas nama yang tidak terputus selama lebih dari satu milenium. Demikian pula ChatGPT level pro yang memiliki kekuatan machine learning dan menguasai big data, mengilustrasikan, ketika Gajah Mada, sebagai representasi dari Majapahit, hendak melakukan kontak atau kunjungan ke Kalimantan pada abad ke-14, ia kemungkinan besar akan menggunakan bahasa Melayu kuno atau ragam bahasa Melayu pasar.

Kasus ini dapat dibandingkan dengan Bahasa Inggris (English). Meskipun bahasa Inggris saat ini memiliki varian signifikan di Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan India, dengan perbedaan leksikon, sintaksis, dan fonologi, tidak ada upaya politis apapun untuk mengganti namanya menjadi “Bahasa Amerika” atau “Bahasa Australia”, misalnya.

Sejarah mencatat kecamuk Revolusi Amerika (American Revolutionary War, 1775–1783), melawan Britania Raya, yang mestinya menjadi alasan logis bagi Amerika untuk mengganti bahasa nasionalnya menjadi bahasa Amerika Serikat. Demikian pula Australia yang mengembangkan aksen dan diksi yang berbeda, namun tetap mengaku sebagai pengguna Bahasa Inggris kendati dalam status sebagai koloni Inggris Raya.

Hal ini menunjukkan adanya konsensus etis global dalam mempertahankan nama historis sebuah lingua franca sebagai penghormatan terhadap identitas asalnya dan prinsip kontinuitas linguistik. Para ahli seperti David Crystal menegaskan bahwa perubahan nama bahasa biasanya hanya terjadi bila bahasa tersebut terputus total dari akar historisnya. Bahasa Melayu-Indonesia jelas tidak mengalami pemutusan tersebut, hanya perubahan fungsi dan status.

Jacques Derrida dalam teorinya tentang dekonstruksi menekankan bagaimana bahasa bukan semata alat komunikasi, namun menjadi wadah yang memuat jejak (trace) dan perbedaan (différance) historis. Dalam konteks ini, nama “Melayu” membawa jejak historis yang tidak serta merta hilang hanya karena kebutuhan politik nasional. Nama sebuah bahasa, menurut Derrida, merupakan arsip makna yang terus hadir bahkan ketika bentuknya berubah. Menghapus nama adalah menghapus jejak jejak ini.

Penggantian Nomenklatur Bahasa yang Nir-ilmiah

Penggantian nama sebuah bahasa secara tiba-tiba tanpa evolusi linguistik yang signifikan melanggar prinsip-prinsip metodologi ilmiah dalam ilmu kebahasaan. Ilmu linguistik, khususnya linguistik historis-komparatif, mendefinisikan perubahan bahasa berdasarkan pergeseran struktural, fonologis, dan leksikal yang masif, bukan melalui dekrit politik.

Bahasa Indonesia tahun 1928 secara struktural dan leksikal masih sangat identik dengan Bahasa Melayu baku yang digunakan di kawasan (Kepulauan) Riau dan sekitarnya. Penggantian nama tanpa didasari perubahan struktural yang fundamental (seperti evolusi dari Latin ke bahasa-bahasa Roman) tidak memenuhi standar ilmiah perubahan bahasa. Tata bahasa Van Ophuijsen (1910), yang menjadi dasar bahasa Indonesia awal, secara eksplisit dinamai “Maleisch” (Melayu). Ejaan dan struktur kalimatnya tidak berbeda secara signifikan dari Melayu Riau.

Filsuf seperti Ludwig Wittgenstein memandang bahasa sebagai ‘permainan bahasa’ (language-game) yang terintegrasi dengan bentuk kehidupan. Mengubah nama bahasa secara politis tanpa perubahan dalam penggunaan sosial dan struktur dasarnya adalah tindakan eksternal yang tidak mencerminkan perubahan internal atau organik pada bahasa itu sendiri. Dalam Philosophical Investigations, Wittgenstein menekankan bahwa makna sebuah bahasa muncul dari praktik dan kebiasaan, bukan dari penamaan formal. Maka, perubahan nama tidak serta-merta mengubah “form of life” pengguna bahasa itu.

Dari sisi sosiolinguistik, nama “Bahasa Indonesia” lebih merefleksikan fungsi (status) bahasa tersebut sebagai bahasa nasional dan pemersatu, bukan struktur (korpus) atau asal-usul (historis)-nya. Sosiolinguis Einar Haugen membedakan antara “penamaan” (naming) dan “kodifikasi” (codification).

Keputusan 1928 adalah tindakan penamaan yang didorong motif politik, bukan tindakan kodifikasi yang didasarkan pada penelitian ilmiah terhadap korpus bahasa. Haugen juga menegaskan bahwa “standard language” biasanya diberi nama setelah studi panjang terhadap variasinya, bukan sebelum studi tersebut dilakukan, suatu prosedur yang justru terbalik dalam kasus Indonesia.

Sifat Organik Lingua Franca dan Stabilitas Nama

Argumen bahwa Bahasa Melayu harus diubah namanya karena telah menyerap kosakata lokal (Jawa, Sunda, Betawi, dll.) dan menyesuaikan dengan dialek setempat adalah kontra-produktif terhadap sifat alami lingua franca.

Setiap lingua franca atau bahasa yang dominan secara global [termasuk Bahasa Inggris, Swahili, dan Spanyol] memiliki kemampuan menyesuaikan dan menyerap (borrowing) kosakata dari bahasa-bahasa kontak. Proses adaptasi dan pengayaan ini adalah bukti kekuatan dan fleksibilitas bahasa, bukan alasan untuk mengganti identitasnya. Bahasa Swahili, misalnya, menyerap lebih dari 30% kosakata Arab, tetapi tetap mempertahankan nama aslinya. Demikian pula bahasa Inggris menyerap lebih dari 60% kosakata Latin dan Prancis Norman, tanpa pernah menjadi “Latin-English” atau “Norman-English”.

Penamaan sebuah bahasa harusnya konsisten terlepas dari varian geografis atau tingkat penyerapan kosakata. Jika prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka setiap dialek atau varian geografis akan memerlukan nama baru, yang secara praktis dan ilmiah tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, nama “Melayu” seharusnya dipertahankan sebagai nama historis struktural, sementara “Indonesia” diterima sebagai nama status-fungsional. Dalam kerangka kajian sociolinguistic ecology, stabilitas nama adalah salah satu indikator kontinuitas identitas linguistik (Haugen, 1972).

Motivasi Politik vs. Integritas Keilmuan

Keputusan mengganti nama bahasa pada tahun 1928 adalah manifestasi murni dari politik kebangsaan dan nasionalisme yang sedang memuncak. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, “Bahasa Indonesia” berfungsi sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan alat penciptaan identitas supratribal yang baru.

Ini adalah langkah yang sangat efektif secara politik, seperti yang ditunjukkan oleh Ernest Renan dalam konsep “bangsa” sebagai “plebisit harian” yang dibangun di atas kesepakatan kolektif. Para aktivis pergerakan saat itu memahami pentingnya simbol linguistik dalam membangun imajinasi kolektif, sebagaimana juga dijelaskan oleh Benedict Anderson dalam konsep “imagined communities”.

Namun, keefektifan politik tidak serta merta membenarkan integritas keilmuan. Penggunaan kata “Indonesia” pada ikrar Sumpah Pemuda, khususnya karena rima dan keseragaman penyebutan di akhir semua bait (Tanah Air, Bangsa, Bahasa), lebih bersifat estetika retorika untuk penguatan emosi massa dan kohesi nasional, alih-alih sebagai kesimpulan dari kajian linguistik yang komprehensif. Tidak ada risalah ilmiah atau konsensus linguistik pada masa itu yang mendukung pergantian nama; dokumen-dokumen kongres pergerakan hanya menunjukkan motif politis, bukan hasil kajian filologis.

Mengutip pandangan filsuf politik Isaiah Berlin, pengejaran satu nilai (nasionalisme) secara absolut tanpa mempertimbangkan nilai lain (integritas historis dan keilmuan) dapat menimbulkan konflik nilai yang mendasar. Dalam hal ini, semangat nasionalisme mengorbankan akurasi dan kontinuitas historis-linguistik.

Dengan mempertimbangkan status Bahasa Melayu sebagai lingua franca yang sakral dan historis, ketiadaan dasar ilmiah linguistik, sosiologis, maupun filosofis yang memadai untuk perubahan nama, serta preseden global yang mempertahankan nama historis (seperti Bahasa Inggris), maka dapat disimpulkan bahwa penggantian nama dari Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia pada tahun 1928 merupakan keputusan yang tidak memenuhi dimensi etis dan ilmiah. Keputusan ini didominasi oleh politik identitas dan kebutuhan retoris nasionalisme daripada analisis kebahasaan yang ketat.

Meskipun keputusan ini berhasil menyatukan bangsa, pengakuan terhadap akar nama Bahasa Melayu seharusnya tetap menjadi bagian integral dari narasi historis bahasa nasional Indonesia. ~